これから歯列矯正を受ける方や歯列矯正を検討されている方のなかには、どのような検査が行われるのか気になっている方も少なくないでしょう。

歯列矯正を行うとき、精密検査が欠かせません。歯列矯正を成功させるためには、精密検査が重要になってきます。

本記事では歯列矯正の検査内容とあわせて、精密検査の目的や流れ、費用を解説します。

ぜひ最後までお付き合いいただけますと幸いです。

歯列矯正治療に欠かせない精密検査の目的

歯列矯正治療を始める前に、レントゲン撮影などの精密検査が行われます。精密検査を行う目的は次の3つです。

- 悩みの原因を特定できる

- 症例に合わせた治療計画が立てられる

- 治療に伴うリスクを軽減できる

下記ではこれらの目的を詳しく説明します。

悩みの原因を特定できる

精密検査を行う目的としてまず、悩みの原因を特定できることが挙げられます。

「前歯が出っ張っているので治したい」「噛み合わせが悪いのできれいにしたい」など、歯列矯正を受ける患者さんの悩みはさまざまです。しかし、すべての原因は歯並びのせいだと考えている方も少なくないのではないでしょうか。

歯並びが悪いと、出っ歯になったり噛み合わせが悪くなったりしますが、原因は歯並びだけとはいい切れません。骨格に原因があることも珍しくありません。

骨格に原因がある場合、いくら歯並びを改善しても患者さんの悩みは解決しない可能性があります。

精密検査はこうしたトラブルが起こらないように行います。患者さんの歯の状態や顎骨の状態を精密検査で確認し、患者さんが抱えている悩みが歯並びによるものか骨格によるものか、原因を特定するのです。

原因を特定することで、患者さんに適した治療計画を立てることができます。

症例に合わせた治療計画が立てられる

患者さんのお口の中は一人ひとり違い、同じ症例だからといってほかの方と同じ治療法では改善できないこともあります。患者さん一人ひとりの症例に合わせた治療計画を立てることが大事です。

精密検査で歯や骨の構造、噛み合わせなどを調べることで、患者さんに合った治療計画を提案できます。

患者さんの症例と治療計画が合っていないと、思うような成果を得られません。いつまでたっても悩みを改善できず、患者さん自身も治療を続けるのが負担となってくるでしょう。

精密検査は、こうしたトラブルを防ぐためにも欠かせない検査です。

治療に伴うリスクを軽減できる

先述した内容と通ずるのですが、精密検査を行うことで治療に伴うリスクを軽減できます。患者さんのお口の中は個人差が大きいので、患者さんに合わせた治療をしないとさまざまなトラブルを起こす原因となるでしょう。

歯を動かせる量は骨の幅によって決まります。骨の幅を確認せずに治療を進めると、歯が収まりきらず歯根が飛び出ることもあるのです

精密検査は歯や顎骨の状態、噛み合わせなどを調べるだけではありません。適切に診断し、患者さんに安全性の高い治療を提供するためにも欠かせない検査です。

歯列矯正で行う具体的な検査内容

歯列矯正ではどのような検査が行われるのでしょうか。

- 口腔内写真

- 顔貌写真

- 歯型取り

- 口腔内スキャン

- レントゲン撮影

- 歯周ポケット検査

歯列矯正で行われる検査は主にこれら6つです。それぞれの検査内容について詳しくみていきます。

口腔内写真

口腔内写真は歯の形・歯列、噛み合わせの状態を確認するために行います。治療記録用に撮影したり、治療前後の状態を確認するために撮影したりすることもあります。

また、患者さんに治療の説明を行うときに口腔内写真が使われることもあるでしょう。

正面・左右・上顎・下顎骨、それぞれの撮影をします。撮影に使うカメラは歯科医院によって異なり、タブレットやスマートフォンを使う歯科医院もあります。

顔貌写真

口腔内写真と同じように、カメラを使って顔貌写真を撮ります。正面・正面の笑顔・横顔の3枚を撮影することが多いようです。

正面や横から撮影することで、顔の対称性や治療による変化を評価できます。治療計画を立てるときにも活用できます。

歯型取り

粘土のような材料を使って歯型を取ります。歯型を取ることで、歯の形や大きさ、位置などを確認することが可能です。そのため、治療計画を立てたり矯正装置を作ったりするときに役立ちます。

ただ、粘土のようなものを使った歯型取りを行う歯科医院はあまり多くありません。次で紹介する口腔内スキャンを活用する歯科医院が多くなっているようです。

口腔内スキャン

歯の模型を作成するために行われる検査が、口腔内スキャンです。口腔内スキャナーと呼ばれる小さなカメラをお口の中に入れ、スキャンしていきます。

作成した歯の模型をもとに、歯の大きさや形、現在の噛み合わせなどを確認します。実物の模型が必要な場合は、3Dプリンターを使って模型を印刷することもあるでしょう。

粘土のようなものを使った歯型取りは不快感があるため、患者さんの負担も大きかったのですが、口腔内スキャナーは不快感が少ないです。また、3Dデジタルモデルを作成できるので、細かな治療計画を立てることが可能です。

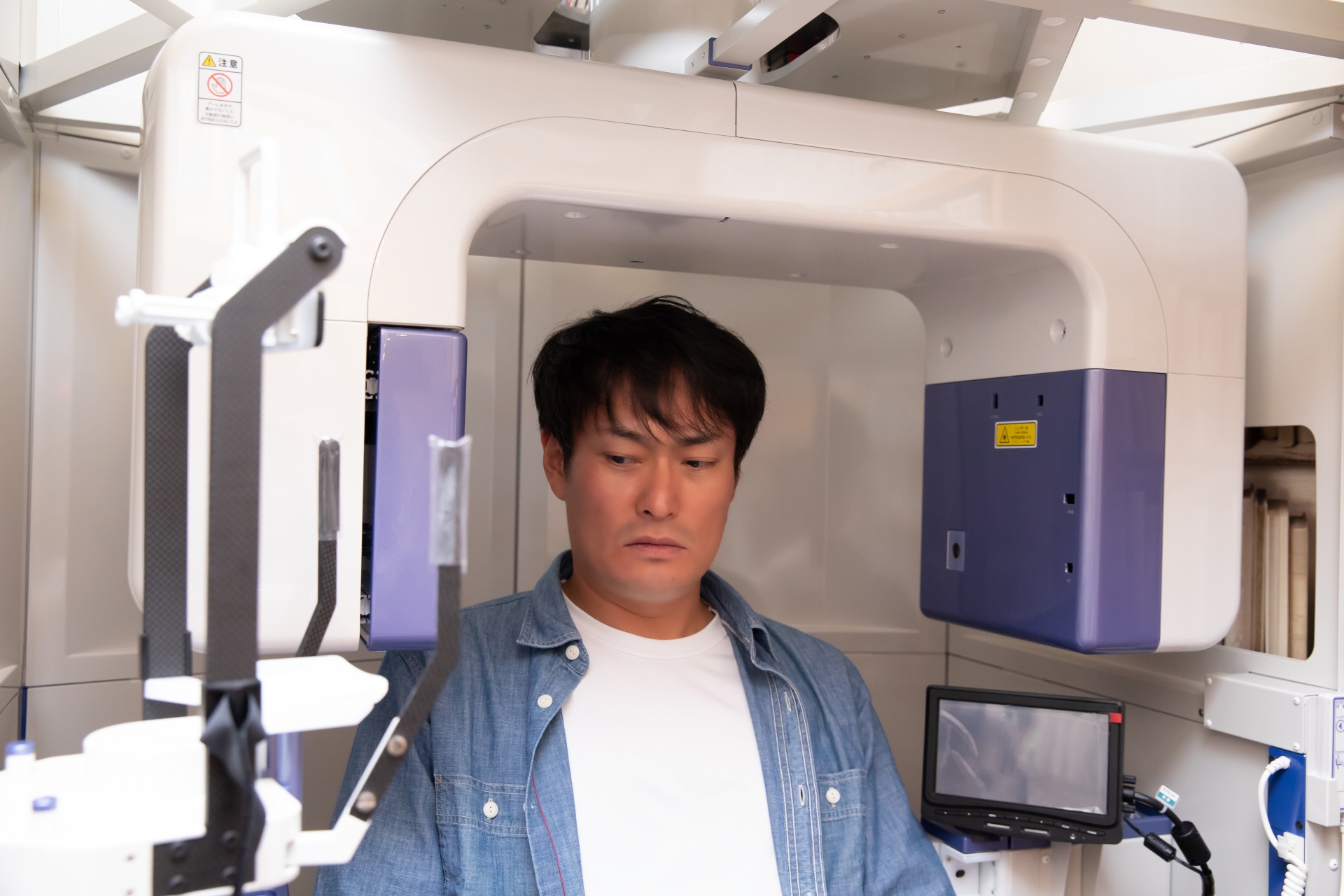

レントゲン撮影

レントゲン撮影では、パノラマレントゲン・側面セファログラム・正面セファログラムの3種類の撮影を行います。必要な場合は、顎関節や手根骨のレントゲンを撮ることも多いようです。

パノラマ撮影では顎全体を撮影します。パノラマ撮影で確認するのは次のとおりです。

- 歯の位置・数

- 歯根の長さ・形

- 顎骨の状態

子どもが歯列矯正を受けるときは、パノラマ撮影でまだ生えてきていない永久歯の数や位置なども調べます。

頭の骨に対して上顎骨・下顎骨の前後の位置と、上下の歯の位置や傾斜がどうなっているのかを確認するために行うのが側面セファログラムです。90度真横から撮影します。歯列矯正の治療計画を立てるうえで欠かせない検査です。

正面セファログラムでは、顔の対称性や噛み合わせの傾斜を平面で確認します。左右対称の方は少ないですが、ずれが大きい場合は骨格の治療が追加されることもあるそうです。この場合、顎関節のレントゲン撮影も行います。

手根骨レントゲンは、成長途中の子どもを対象に骨の成長具合を調べる検査です。骨の成長を利用した治療や、逆に骨の成長が止まっていないとできない治療があるためです。

歯周ポケット検査

歯周ポケット検査は、安全性の高い治療を進めるためには欠かせない検査です。歯と歯茎の間にある溝の深さが深くなったのが歯周ポケットです。

歯茎が炎症を起こすと溝が深くなり、歯周ポケットができます。歯周ポケットができているということは歯周病の可能性があります。

歯周病を治療せずに歯列矯正を進めると、歯周病が悪化していくでしょう。そのため、歯列矯正をする前には歯周病の有無を確認することが推奨されています。

歯列矯正で行う精密検査~治療の流れ

精密検査を行う前にカウンセリングをします。患者さんがどのようなことに悩んでいるのかや、要望などを聞きます。

次に行うのが精密検査です。精密検査の結果をもとに、歯科医師が診断します。どのように治療を進めるかなどの治療計画を立てます。

このとき、治療で使う装置の話や歯列矯正にかかる費用なども説明されるでしょう。患者さんと歯科医師両方の合意が得られたら、治療開始です。

歯列矯正の精密検査にかかる所要時間・費用相場

歯列矯正の精密検査にかかる時間や費用相場を紹介します。検査内容は歯科医院によって異なることがあるため、精密検査にかかる時間や費用は治療を受ける歯科医院で確認するといいでしょう。

所要時間・診断までの期間

精密検査にかかる時間は約60分です。各検査にかかる時間は5~10分程度となっています。

精密検査から診断を行うまでの期間は約1ヵ月です。診断が終わり、矯正装置を付けるまでの期間も約1ヵ月なので、検査してから実際に治療が始まるまでは約2ヵ月かかると考えた方がいいでしょう。

費用相場

精密検査の費用は歯科医院によって違います。検査は無料で行っているところもあれば、矯正治療費の中に含まれているところもあります。

歯列矯正は自由診療のため、精密検査も保険適用外です。そのため、数万円程かかることが多いでしょう。

歯列矯正で用いられる主な矯正装置の種類

歯列矯正で用いられる主な矯正装置は、ブラケットとマウスピースです。

ブラケットは歯に取り付ける矯正装置です。ブラケットの中心にある溝にワイヤーを通して歯を動かしていきます。このため、ワイヤー矯正と呼ばれています。

ワイヤー矯正は細かな調整ができ、さまざまな症例に対応できるのがメリットです。矯正装置は取り外しが不要なので、自己管理が苦手な方にとって負担が少ないでしょう。

ただし、矯正装置が固定されているため歯磨きがしづらいというデメリットがあります。矯正装置の間に食べ物が挟まるなど、食事のしづらさもデメリットです。

費用相場は、60万〜100万円(税込)程となっています。

ワイヤー矯正は装置が目立ちやすいというデメリットがあるため、装置を裏側(舌側)に付ける裏側矯正(舌側矯正)という方法もあります。裏側矯正(舌側矯正)は少し費用が高く、80万~150万円(税込)程です。

マウスピースは透明で取り外しが可能な装置です。治療段階にあわせて、約2週間に1回、装置を交換して歯並びを改善させます。透明なので装置が目立ちにくく、食事や歯磨きのときは取り外せます。

デメリットは取り外しができるため、自己管理が必要になることです。

マウスピース型矯正は、一定時間、マウスピースを装着しないと思うように歯が動いてくれません。1日約20時間の装着が必要なので、お食事のときや歯磨きのとき以外はずっと装着していることが求められます。

マウスピースはさまざまなメーカーから出ていて、メーカーによっては対応できる症例が限られていることもあります。

費用相場は、80万~150万円(税込)程です。参考にしてみてください。

歯列矯正の精密検査・治療を受ける歯科医院の選び方

最後に、歯列矯正の精密検査・治療を受ける歯科医院の選び方を紹介します。

- 歯列矯正専門の歯科医師である

- 歯列矯正の資格を有している

- 丁寧なカウンセリング・精密検査を行ってくれる

ポイントとなるのは、これら3つです。歯列矯正のリスクを軽減したり、希望する治療を受けたりするためには歯科医院の選び方も大事になってきます。

下記ではそれぞれの選び方のポイントを解説します。これから歯列矯正を受ける方や歯列矯正に興味のある方はぜひ参考にしてください。

歯列矯正の資格を有している

歯列矯正は専門性が高い治療なので、歯列矯正に関する資格を有している歯科医師ならより治療時の不安などを軽減できます。

資格には、日本矯正歯科学会が認定する認定医や専門医があります。これらの資格を得るためには勉強が欠かせず、資格を維持するためには日々の研鑽が必要です。

そのため、歯列矯正の資格を有している歯科医師は歯列矯正に関する知識が豊富で、技術力も高いといえるでしょう。

歯列矯正治療を行う歯科医師が常勤している

歯列矯正治療を行う歯科医師が常勤しているかどうかもポイントになります。歯列矯正中にトラブルがあったとき、すぐに対応してもらえるためです。

歯科医院にはむし歯や歯周病などの一般的な歯科治療を行う一般歯科医院と、歯列矯正を専門的に行う矯正歯科があります。矯正歯科は、歯列矯正治療を行う歯科医師が常勤しています。

また、一般歯科医院でも歯列矯正は行えますが、使える機材や材料などが限られているため精密な検査を受けられない可能性があるでしょう。症例によっては歯列矯正を断られることもあるかもしれません。

矯正歯科は歯列矯正に必要な機材や材料が豊富で、歯列矯正の経験も豊富なことが少なくありません。なので、難しい症例にも対応してもらえることが多く安全性の高い治療を受けられます。

丁寧なカウンセリング・精密検査を行ってくれる

歯列矯正は時間がかかる治療のため、歯科医師との付き合いも大事になってくるでしょう。不安なく治療を続けるためには、信頼できる歯科医師がいる歯科医院で治療を受けるのがおすすめです。

信頼できる歯科医師かどうかは、丁寧なカウンセリングや精密検査を行ってくれるかどうかで判断できます。カウンセリングのときに患者さんの悩みや不安にしっかりと応えてくれる歯科医師なら、納得のいく治療を受けられるでしょう。

また、デメリットもきちんと教えてくれるかも判断材料となります。歯列矯正はメリットだけではなく、デメリットもあります。デメリットを知らないまま治療を始めると、治療中に不安になったり、治療が失敗したと感じたりするかもしれません。

ここまでお伝えしてきたように、歯列矯正を成功させるためには精密検査が重要になってきます。精密検査も丁寧に行ってくれる歯科医院を選んでください。

まとめ

本記事では、歯列矯正における精密検査の内容や必要性を解説してきました。精密検査の項目は多岐にわたるため、煩わしく感じる患者さんもいるでしょう。

しかし、精密検査は歯列矯正を成功させるために行う大切な検査です。丁寧に検査をしてくれる歯科医院程、安全性の高い治療を受けられるといえるかもしれません。

精密検査について疑問や不安があるときは、担当医に相談してみるといいでしょう。

精密検査や歯列矯正を受ける歯科医院の選び方も紹介しましたので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。

参考文献