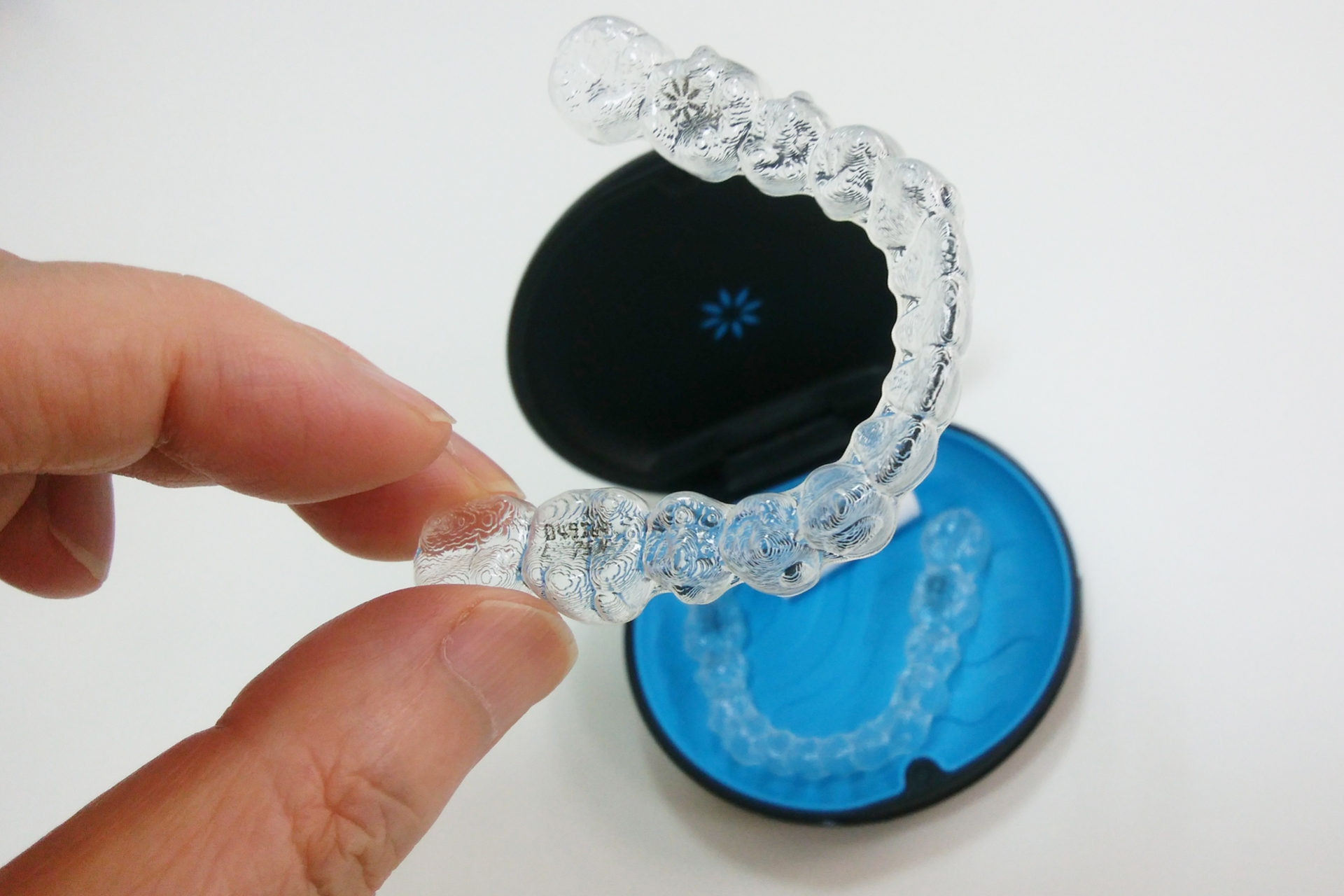

歯列矯正治療のなかでも目立ちにくく、取り外しが可能なマウスピース型矯正は、近年多くの方に選ばれている治療方法です。一方で「よだれが増えた」「唾液が気になる」といった意見もあります。

今回は、マウスピース型矯正で唾液が出やすくなる理由とその対処法について詳しく解説します。

唾液の増加は異常ではなく、身体の自然な反応であることがほとんどです。正しい知識を持つことで、納得して治療に臨めるようにしましょう。

マウスピース型矯正でよだれ(唾液)が出やすくなる?

マウスピース型矯正を始めたばかりの方や、装着時間が長くなるにつれ「よだれが増えた」と感じる方は少なくありません。

実際、歯列矯正装置が口腔内に影響を及ぼすことで、一時的に唾液の分泌量が増加するケースがあります。これは身体の自然な反応であり、ほとんどの場合は時間とともに落ち着きます。

1〜2週間ほどで症状に慣れが生じ、違和感や唾液量も自然に調整されていくケースがほとんどです。

就寝時に唾液が気になる場合は、枕元にタオルを用意したり、うつ伏せで寝ないよう姿勢を工夫したりすることも役立ちます。

職場や学校など人前で気になる場合には、こまめに水を飲んで口腔内を落ち着かせるのもひとつの方法です。また、唾液の増加を記録しておくことで、医師への相談がスムーズになる場合もあります。

マウスピース型矯正でよだれ(唾液)が増える原因

マウスピース型矯正で唾液が増える背景には、身体の生理的な反応が関係しています。

唾液の分泌は自律神経によってコントロールされており、環境や感覚の変化にも敏感に反応します。特に歯列矯正装置による軽微な刺激は、唾液腺にとって新たな刺激となりやすいです。

具体的な要因を以下で詳しく解説します。

唾液が刺激されるため

マウスピースを装着することで、物理的にお口のなかに異物が入る状態になります。この異物感が唾液腺を刺激し、唾液の分泌を促す主な結果です。

特に装着初期は身体が異物に反応しやすく、唾液量が増えたと感じやすいです。マウスピースの材質や形状によっては、接触面積が広がり刺激が強くなることもあります。

加えて、無意識のうちに舌でマウスピースを触ってしまうクセがつくと、さらに唾液腺が活性化しやすくなります。

お口が開きやすくなるため

マウスピースの厚みや違和感により、無意識のうちにお口が開きやすくなることがあります。お口が開いていると唾液が流れ出やすくなり、よだれが増えると感じる原因の一つです。

また、口呼吸をしてしまうことで口腔内が乾燥しやすくなり、唾液の分泌をさらに促進することもあります。

例えば就寝時にお口が開いたままになっていると、朝起きたときに枕が濡れていることもあります。マウスピース使用中は意識的にお口を閉じるよう心がけるとともに、必要に応じて口閉じテープの使用もおすすめです。

マウスピース型矯正でよだれ(唾液)が増えた場合の対処法

唾液が増えて不快に感じる場合でも、適切な対応をすることで日常生活への影響を軽減できます。

日常的に意識するだけで大きく改善することも多く、無理のない範囲で生活に取り入れていくことが大切です。また周囲に気付かれずに対処できる方法もあります。

実践しやすい対処法を紹介するので、気軽に始められるものから挑戦しましょう。

気付いたときに飲み込むように意識する

マウスピースを装着していると唾液が増えやすくなるため、無意識のうちにお口に唾液がたまりがちです。気付いたタイミングでこまめに唾液を飲み込むように意識するだけでも、不快感の軽減につながります。

習慣的に飲み込む動作を行うことで、唾液の処理能力が自然と高まり、よだれとして垂れるリスクも減っていきます。

また、唾液を飲み込む動作には舌や喉の筋肉を使うため、これらの部位を鍛えるトレーニングにも必要です。特に人前で会話をする機会がある方や、接客業に従事している方にとっては、唾液のコントロールは日常的な安心感にもつながります。

唾液が増えてしまう場合でも、過剰によだれとして垂れてしまわないように、こまめに意識して飲み込む習慣をつけることが大切です。

自然と飲み込む動作が増えることで、唾液の扱いにも慣れてきます。特に会話中や仕事中は、意識して喉の動きを活用することで対応しやすくなります。

静かな場所では意識しすぎて逆に緊張することもあるため、リラックスを心がけることも重要です。

慣れるまでマウスピースの装着時間を調整する

マウスピース型矯正を始めたばかりの頃は、装着による違和感や唾液の増加に戸惑う方がほとんどです。特に初めの数日は慣れていないことから、唾液の量が増えたり、口腔内がムズムズしたりなどの感覚を覚えることがあります。

症状を和らげるには、いきなり長時間装着するのではなく、少しずつ装着時間を伸ばしていくのが効果的です。

最初の1〜2日は1時間ごとに休憩を挟みながら装着し、徐々に連続使用時間を延ばしていく方法があります。身体が慣れてくることで唾液の分泌も自然に落ち着き、不快感が軽減されるでしょう。

装着中に軽く会話をしたり、水をこまめに飲んだりすることも、唾液の過剰な分泌に身体を慣らす助けになります。自己判断せず、歯科医師の指示にしたがって段階的に進めることが、スムーズで快適な矯正生活への第一歩です。

マウスピースを歯科医院で調整してもらう

マウスピースの形状やフィット感が合っていない場合、異物感が強くなり唾液分泌が過剰になることがあります。

違和感が続くようであれば、歯科医院で微調整してもらうことがおすすめです。わずかな高さの違いや角の丸みの不足が刺激となることもあるため、遠慮なく相談しましょう。

症状が改善しない場合は、代替のマウスピース素材を検討するケースもあります。

よだれ(唾液)が増えることで口臭が気になる場合の対処法

唾液が増えると、口腔内のバランスが崩れて口臭につながることがあります。特にマウスピース型矯正では、口腔内に装置を装着している時間が長くなるため、衛生状態の維持がより重要です。

- こまめな歯磨きとマウスピースの洗浄を徹底する

- 口呼吸を避け、鼻呼吸を心がける

- 舌の清掃(舌ブラシ)を習慣にする

マウスピースは唾液や食べかすが溜まりやすいため、毎食後の洗浄が効果的です。

また、鼻呼吸の習慣を身につけることで口腔内の乾燥を防ぎ、細菌の繁殖を抑えることができます。これらの方法で口腔内の衛生を保つことで、唾液の影響による口臭のリスクを軽減することが可能です。

定期的に歯科医院でのクリーニングを受けることも、口臭予防にはとても効果的です。気になる症状が続く場合は、ほかの疾患が関係している可能性もあるため、医師の診察を受けましょう。

マウスピースの装着以外に考えられるよだれ(唾液)が増える原因

マウスピースを使っていない場合でも、唾液が多くなる原因はいくつかあります。唾液量が増える背景には、一時的な体調の変化だけでなく病的な要因が隠れている場合もあるため、注意が必要です。

特に、慢性的によだれが続くようであれば、医療機関での相談を検討しましょう。

唾液分泌過多、流涎(りゅうぜん)

唾液分泌過多や流涎(りゅうぜん)は、唾液が過剰に分泌される、あるいはうまく処理されずに口外に漏れてしまう状態のことです。これは神経の働きや体質による生理的な要因のほか、薬の副作用や精神的な緊張状態など、複数の原因が重なることでも発生します。

例えば、抗うつ薬や抗精神病薬などの一部の処方薬には副作用として唾液分泌の増加が見られるものがあります。また、神経系のバランスが乱れることで自律神経の働きが過剰に活発となり、唾液腺が刺激され続けることも症状のひとつです。

そのほか、睡眠中にお口を開けて寝てしまう癖や無意識のうちに唇の閉じ方が甘い状態も、流涎が起こる原因です。慢性的に続く場合や生活に支障をきたすレベルであれば、医師による診断のうえ必要に応じて薬物療法や神経ブロック療法、行動療法などが検討されます。

神経の働きや体質によって、唾液の分泌が過剰になる状態を唾液分泌過多や流涎(りゅうぜん)と呼びます。マウスピースとは無関係にこうした症状が出ることもあり、原因が特定しにくいケースがほとんどです。

ストレスや不安、特定の薬剤(抗うつ薬や抗精神病薬など)によっても引き起こされることがあるため、生活環境や服薬状況にも目を向けることが大切です。

嚥下障害

加齢や神経系の異常により、唾液をうまく飲み込めなくなる嚥下障害も唾液が増えたように感じる原因になります。高齢者や持病のある方はこうした可能性にも注意が必要です。

特にパーキンソン病や脳血管障害の既往がある場合には、医師の評価が必要となることもあります。むせやすい、咳き込みやすいといった自覚症状がある場合は、早めに耳鼻咽喉科や言語聴覚士に相談しましょう。

よだれ(唾液)が増えるのは悪いことばかりではない

唾液の分泌が増えることは、悪いことではありません。身体にとってさまざまなよい影響をもたらす重要な生理反応の一つです。

唾液の持つ具体的な機能や健康への貢献について解説します。

唾液の増加には不快な側面もありますが、実は身体にとって多くのメリットがあります。以下に唾液の重要な役割を整理してみましょう。

消化を助ける

唾液には消化酵素が含まれており、食べ物の分解をサポートしています。特にアミラーゼという酵素は、炭水化物を唾液の段階で消化し始めるため、胃腸への負担を軽減する役割も担っています。

また、咀嚼によって唾液がしっかり混ざることで、味や食感をより明確に感じることが可能です。

唾液によって口腔内で食べ物が適度なやわらかさになり、飲み込みやすい状態へと変化します。消化器官が、食べ物を受け入れる準備を整えるためにも重要です。

唾液の分泌が適切であれば、胃での消化もスムーズに進み、栄養の吸収効率も高まります。

よく噛むことで唾液の分泌が促進され、満腹中枢も刺激されるので食べ過ぎを防ぐという効果も期待できます。

口腔内を洗浄する

唾液には自浄作用があり、お口のなかの汚れや細菌を洗い流す役割を果たしています。むし歯や歯周病の予防にもつながり、口腔内の健康維持には欠かせません。

特に寝起きや食後など、唾液がしっかり分泌される時間帯は、自然な洗浄効果が得られる大切なタイミングです。唾液に含まれる抗菌成分も、細菌の増殖を抑制する働きを担っており、免疫機能の一部として重要な役割を果たしています。

食後の自然な唾液の増加は、お口のなかをリセットする重要な働きをしています。唾液による洗浄は歯だけでなく、舌や粘膜全体にもおよび口腔環境を清潔に保つ基盤です。

粘膜を保護する

唾液は口腔内の粘膜を乾燥から守り、傷付きにくくする働きがあります。常に粘膜を湿潤に保つことで、外的な刺激や感染リスクから守り、炎症や潰瘍の発生を抑制する効果を期待しやすいです。

唾液は温度や摩擦といった刺激から粘膜を守るクッションのような働きも果たします。

熱い食べ物や固い食材を食べたときでも粘膜が傷つきにくいです。結果として、口腔内の快適さが保たれ、食事や会話の質も自然と向上します。

味を感じやすくする

唾液は口腔内の粘膜を乾燥から守り、傷付きにくくする働きがあります。常に粘膜を湿潤に保つことで、外的な刺激や感染リスクから守り、炎症や潰瘍の発生を抑制する効果が期待しやすいです。

唾液は、味覚の伝達に不可欠な存在です。口腔が乾燥していると、食べ物の風味を感じにくくなり、唾液不足の一因ともなります。

特に高齢者や薬の副作用で唾液が減少している方にとっては、唾液の役割が味覚維持においてより重要です。豊富な唾液があれば、食事をより楽しむことができ、栄養摂取の意欲にもつながります。

発音をスムーズにする

お口のなかが潤っていることで、舌の動きがスムーズになり、発音も明瞭になります。

唾液が不足して口腔内が乾燥すると、舌や口唇の可動域が制限され滑舌が悪くなりやすいです。特に電話応対や接客業など正確な発音が求められる場面では、唾液による潤滑作用が発声の安定に貢献します。

また、声帯の振動にも間接的に影響を与えるため、声がかすれやすい方や話す機会のある方にとっても唾液の分泌は重要な要素といえます。

滑舌の安定は聞き取りやすい会話を可能にし、対人関係や仕事の信頼感にも影響を与える大切な要素です。

唾液が十分にあることで、話し始めの声の出しづらさや言葉の引っかかりも軽減されます。日常的に唾液の分泌を促すよう意識することが、良好な発音環境を整えるうえで重要です。

まとめ

マウスピース型矯正による唾液の増加は多くの場合、一時的な生理的反応です。特に装着初期は口腔内が新しい刺激に対して敏感に反応するため、唾液の分泌が活発になりやすいです。

数日から数週間で身体がマウスピースの存在に慣れ、唾液の量も徐々に落ち着いていきます。

唾液は、消化の補助や口腔内の清潔維持、粘膜の保護など健康維持に欠かせない重要な役割を果たしています。必要以上に不安に感じる必要はなく、ポジティブな作用を理解することが大切です。

ただし、唾液の量に極端な変化や、生活に支障をきたすほどの違和感が続くようであれば早めに歯科医院に相談するようにしましょう。適切な調整やアドバイスを受けることで、納得したうえで治療を継続することができます。

参考文献